近一段时间,随着土耳其与俄叙联军争夺伊德利卜省控制权的“明争暗斗”愈发激烈,外界更多地将注意力聚焦在军事领域,却忽视了一个深层次问题——叙利亚难民潮。

与战场上各路强人的打打杀杀、你方唱罢我登场相比,手无寸铁、流离失所的上千万叙难民由于处在弱势地位,不仅缺乏话语权沦为“沉默的大多数”,还被各方势力当做“战争副产品”甚至“包袱、累赘、祸水”,而被有意无意地忽视或利用。

但纵观叙战事演变,再放眼该国未来局势变化,难民肯定是一个绕不开的重要因素和关键变量。具体来讲,叙难民问题不仅关乎今后巴沙尔政权的兴衰存亡,还深刻影响着土耳其对外政策的走向,进而可能会持续摇撼、推动整个地区形势朝着更加不可控和难以预测的方向发展。

这是有前车之鉴的——因历次中东战争而产生的巴勒斯坦难民问题,直到现在仍不断发酵,持续困扰着包括以色列(本身也是犹太难民建立的国家)、叙利亚、黎巴嫩、约旦等在内的诸多中东国家,也在某种程度上塑造了本地区的地缘安全格局。

就拿以色列来说,被困在“弹丸之地”加沙的约200万巴难民,被哈马斯武装裹挟,成为其对抗以方的“人肉盾牌”和不竭兵源,反而使处于绝对优势地位的以色列屡屡陷入被动。

而黎巴嫩真主党的兴起(源自巴解武装入黎激化该国教派矛盾)、叙利亚(收容了50多万巴难民)和伊朗(从巴列维王朝时代起就因巴难民对以色列不满)乃至大半伊斯兰世界对以色列的长期敌视,很大程度上也都与巴难民问题相关。

而在以色列国内,截至2019年,由巴难民、叙难民(主要是聚居戈兰高地的德鲁兹人)转化而来的阿拉伯裔公民已达190万之众,占以色列总人口的21%。虽然多年来以色列政府一直试图笼络、同化这一庞大群体,但效果并不理想。

近年的一项民调显示,超过60%的犹太人不愿和阿拉伯人住同一栋楼,另有34%的犹太人毫不隐晦对阿拉伯文化的鄙视。而在受访的阿拉伯裔公民中,56%的人表示“不以以色列国籍为荣”,还有73%的人称“不会为捍卫以色列而战”(以政府也不“鼓励”阿拉伯人参军),甚至有半数受访者流露出对黎巴嫩真主党的同情和支持。而随着近些年内塔尼亚胡政府加紧推行“国家犹太化”政策,以色列内部族群问题今后只怕会更麻烦。

回到叙难民话题上来,情况则更加复杂、棘手。自2011年3月叙利亚内战(其实早就演变为国际冲突,只不过外界叫习惯了)爆发以来,该国有多达1350万人被迫逃离家园,其中超过700万人逃往国外。

20多个欧洲国家加起来统共收容约100万叙难民,就可劲吹嘘自己多么“博爱”,但他们相比土耳其可差远了,后者收容叙难民达370万人(占比过半),是全球接纳叙难民最多的国家。此外,约旦、黎巴嫩、埃及、伊拉克等“手头并不宽裕”的中东国家,也收容、安置超过200万叙难民。

美国国会2019年2月18日出炉的一份报告称,2011至2018年,土耳其为安置叙难民花费高达300亿美元(一说为欧元),基本上都是土政府“自掏腰包”。除了欧盟和联合国提供过少量资金和物资援助,国际社会大多“口惠而实不至”。

美国专业智库“移民政策研究所”(MPI)披露的数据更惊人——若将叙国内民众算在内,这些年来总计有多达1300万叙利亚人曾获得土耳其官方援助(主要是各种生活和医疗物资),相当于6成叙利亚百姓都多多少少受过土耳其的恩惠。

正因为收容了数百万叙难民,土耳其对巴沙尔政权感到恼火和敌视是理所应当的——土方又没求着叙当局把这么多张嘴送到自己家里“连吃带住”。也正是从这个角度来讲,土耳其自然而然地成为了叙利亚问题的“利益攸关方”。换言之,土耳其有充分理由向叙当局“索求”回报。

当然,土耳其的“索取”方式也确实阴狠毒辣——要么扶持叙反对派武装抢占地盘,要么直接出兵抢夺叙利亚国土。土耳其还在窃取的叙领土上组建行政机构和安全部队、推行本国护照和货币、收缴赋税、推广土耳其语教学,大有永久霸占之意。

具体到现在的伊德利卜危机——土耳其之所以不愿向俄叙联军妥协让步,一个重要原因就是他们已经无力再收容该省的上百万难民涌入本国。

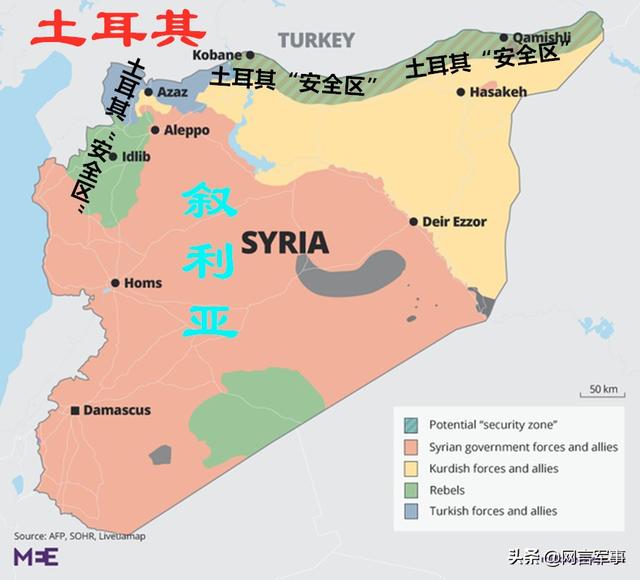

而土方在叙利亚一侧边境地带建立纵深约30公里的“安全区”,既是想从地理空间上阻断、隔绝叙土境内库尔德武装之间的联系,也为了遣返、安置滞留本国的数百万叙难民,并利用前者对巴沙尔政权的不满,扶植起大批亲土仆从武装,甚至建立傀儡政权,从而在叙利亚土地上建立一个听命于自己的“国中之国”。

按照土高层设想,此举一旦成行,不仅能缓解本国的叙难民问题,还可趁机攫取邻邦地盘和巨大经济利益,同时钳制、削弱巴沙尔政权,更能为本国争得博弈叙利亚棋局乃至逐鹿中东的强有力筹码,这个算盘打得不可谓不精。

另据法新社报道,出于多重考虑,土耳其官方只愿接纳“30万富裕且受过良好教育”的叙难民入籍,仅占土境内叙难民总数的8%,几乎可以忽略不计。这一消息从侧面表明,土耳其会想法设法将大部分叙难民“送回”叙境内。

值得注意的是,逃往境外和滞留在伊德利卜省的叙难民,多数不愿再接受阿萨德家族统治。这一点从伊德利卜省的人口变化亦可看出——该省原本是“人口洼地”,战前常住居民仅16.5万。但后来随着大批反对派武装和外省难民纷纷涌入,伊德利卜总人口很快突破300万大关,是战前的18倍还多。

而近几个月战火重燃后,虽然叙政府军陆续收复约2000平方公里失地,但所到之处经常空无一人。原来,当地居民非但没有夹道欢迎王师,反而收拾细软扶老携幼逃往尚未被叙军攻占的地区,人数多达90余万(很多人已逃过不止一次)。这些难民或许对叛军不满,但肯定更不想“一切恢复原样”。

与之形成鲜明对比,战前叙利亚有40%的人口(家中有人参军、做公务员或在其他公共部门当差)靠“吃皇粮”生活,该群体属于巴沙尔政权的“铁杆”支持者。这一比例恰与目前叙当局实际掌握的人口占比(约45%)大致相当,由此亦可反衬出另外超半数叙利亚人对巴沙尔政权的态度。

按照目前形势,土耳其拿几百万叙难民和大批仆从军当资本,不但握有长期干涉叙内政的“借口+抓手”,还可以此向西方(特别是欧洲)大打“难民牌”,迫使后者在库尔德人、军事/经济援助、侵占叙国土等重大议题上对土软化立场,并给予实质性好处。

别看俄罗斯在军事上压着土耳其一头,且近期在伊德利卜战斗中对土态度强硬。但是,俄方同样需要土耳其关好叙难民潮的“闸门”——按照俄防长绍伊古2月18日在罗马参加俄意“2+2”会谈(两国防长和外长)时的说法,目前每天平均有1200名叙难民从黎巴嫩、约旦返回故土,叙当局就已经吃不消了,连起码的水电暖供应都无法满足。

假如土耳其强行驱赶上百万叙难民回国,势必在很短时间内给巴沙尔政权及其背后的俄罗斯、伊朗等国造成巨大财政负担,而这对于刚刚开始享受“战争红利”的俄方来讲,不啻为当头一棒。从这个角度来讲,俄罗斯也不大可能和土耳其完全撕破脸。

事实的确如此——目前,俄土不仅已恢复在叙北部的联合巡逻,土耳其还同意2月25至28日俄军飞机进入本国领空实施“侦察飞行”(表达互信姿态),并计划在3月初与俄罗斯、德国、法国就伊德利卜战事举行4方磋商。

总之,叙难民问题既让土耳其承受重负,也给了其占据道义制高点和地区争霸的筹码与机会。而土方之得即为叙方之失,尽管巴沙尔政权在战场上连连得手,却因人口锐减“流血不止”。

粗略统计,刨去海外难民700万人、库尔德控制区约200万人、伊德利卜叛军控制区300万人,目前叙当局治下总人口也就1000来万(2016年之前比这个数字还要少得多),仅为战前的45%左右。

其中,被视作阿萨德家族统治基石的什叶派(含阿拉维派)、基督徒、德鲁兹派等少数族裔,原本人口就不多(战前约500万人),后来青壮年又被大量征召入伍上了前线,在旷日持久的惨烈战事中损耗严重。

据联合国统计,截至2019年中期,叙政府军方面已有17.5万人阵亡,如果算上叛变、受伤(致残或丧失战斗力)、被俘、失踪人员,兵力损失或超过60万之众。由于叙军伤亡人员多来自阿拉维派等少数族裔,数十万青壮年丧生或失去劳动能力,必然对巴沙尔政权的根基造成不利影响。

也正因为如此,叙军长期处于兵员匮乏的窘境,不少士兵服役达10年之久(叙利亚奉行义务兵役制,理论上年满19岁、不超过42岁的健康男性公民都要当兵1年半至2年),入伍时20出头的小伙子,如今都成了30来岁、百战余生的老兵。

更夸张的是,2011年内战爆发之初,叙当局还征召过大批平均年龄超过45岁的预备役官兵,这些人就算有幸活下来,现在也都是奔“6”去的“苍头军”了。虽然2018年12月,叙军方就曾表示将从2019年1月开始,陆续让超期服役5年以上的老兵退伍,但由于战事险恶、兵力吃紧,叙当局不得不一再要求这些军人“加班”。

随着2018年以来叙军在各条战线上捷报频传,巴沙尔政权的控制区面积和人口不断增加,通过收编反对派武装、征召新收复地区青壮年入伍等方式,叙军兵员匮乏问题有所缓解。但是由于总人口锐减,叙当局在开展恢复重建时仍饱受劳动力不足之苦,财政收入也大受影响。

据世界银行数据显示,截至2019年底,叙利亚劳动力人口约480万,比战前(2010年)减少近100万,降幅超过16%。而且,在逃亡海外的700万难民中,拥有一定资产和受过高等教育者不少于60万人,如此多社会精英和大笔财富流失,更给叙利亚未来发展前景蒙上一层阴影。

责任编辑: